Menschennahes Bauen

Menschennahes Bauen

Menschennahes Bauen

Piet Sieperda – Menschennahes bauen, Wochenschrift Das Goetheanum nr 49, 12. Dez. 2022., Foto`s: Peter Zimmer

Piet Sieperda – Menschennahes bauen, Wochenschrift Das Goetheanum nr 49, 12. Dez. 2022., Foto`s: Peter Zimmer

Ein Blick auf die Verbindung von Mensch und Baukunst anhand dreier Dornacher Gebäude. - Ein räumliches Linien- und Kräftesystem - Drei Bewegungsrichtungen gefunden - Drei Bauten gefunden Architekt und Massenm odell - Haus deJaager, Eurythmeum, zweites Goetheanum - Die Entwicklung dieser Kräfte gut sichtbar gemacht - Gehen und Stehen - Das Statische und Dynamische im Menschen - Die Frontal- und Medianebenen.

Fragment

Wenn wir über die Gesetze des menschlichen Körpers sprechen, ist die Medianebene so offensichtlich, dass es fast peinlich ist, noch darüber zu sprechen. Wir wissen aus täglicher Erfahrung, dass unsere Körper und die unserer Mitmenschen symmetrisch sind. In der künstlerischen Anatomie nennen wir die Ebene, die unsere linke Körperhälfte trennt und sie mit der rechten Körperhälfte spiegelt, die Medianebene. Diese Ebene ist ebenfalls ein Grundgesetz des menschlichen Körpers. Sie ermöglicht uns, unserem Handeln eine Richtung zu geben und uns im irdischen Raum zu orientieren, auch mit unseren Fahrzeugen und Werkzeugen. Aus diesem Grund sind auch sie symmetrisch, sonst wären wir nicht in der Lage, sie zu steuern oder mit ihnen zu arbeiten.

Das architektonische Oeuvre Rudolf Steiners lässt keinen Zweifel an der Symmetrie. Mit Ausnahme des Eurythmeums, das eindeutig einen Sonderfall darstellt, als Erweiterung des ursprünglichen Haus Brodbeck, verdanken alle Gebäude auf dem Dornacher Hügel die Symmetrie seiner Hand.

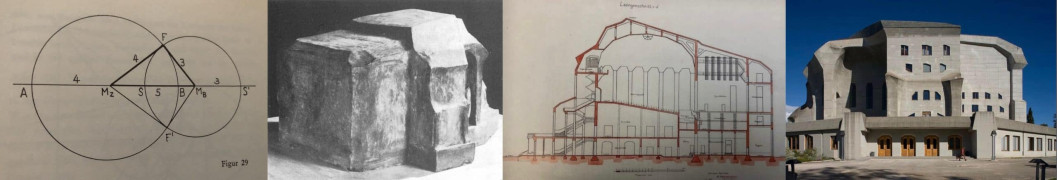

Eines der Ziele, welches sich in Steiners architektonischem Werk offenbart, ist es, eine Architektur in die Welt zu bringen, die eine möglichst enge Verbindung zum Menschen und insbesondere zum menschlichen Körper als Manifestation unseres irdischen Daseins hat. Das große Ziel ist es, eine Architektur zu schaffen, die eine tiefe Affinität zum Menschen hat. Entscheidend dabei ist, wie sehr wir uns mit diesem Gebäude verbunden fühlen.

Steiners Bauimpuls

Das charakteristischste Merkmal von Steiners Zugang zur Architektur scheint der dynamische Teil einer Struktur zu sein. Man muss vom Gebäude aus sehen können, dass es gut auf dem Boden steht, dass es das Dach gut trägt und dass es mehr oder weniger eine Vorwärtsbewegung zeigt. Zusätzlich gibt es auf der Rückseite einen statischen Teil. Aber das erfordert viel weniger kreative Anstrengungen als der dynamische Teil des Entwurfs. Natürlich müssen Vorder- und Rückseite gut zusammenpassen.

Es ist wichtig, dass auch statische Funktionen mehr oder weniger im statischen Teil des Gebäudes untergebracht sind. Wir können auch sehen, ob Funktionen über den linken oder rechten Teil des Gebäudes verteilt werden können. Auf diese Weise gibt es ein tragfähiges Konzept, mit dem wir zukünftige Bauprojekte schaffen können. Ein Bauherr der so etwas will, ist dabei entscheidend.

Im Hinblick auf die diskutierten Gebäude in Dornach können wir uns fragen, inwieweit wir uns mit ihnen verbunden fühlen. Wenn man weiß, dass sich dieser Stil noch in der Entwicklung befindet, kann dies ein Hinweis darauf sein, inwieweit es dem Architekten gelungen ist, sich als Mensch in diesem Stil wiederzufinden. Und damit auch, inwieweit sich ein Architekt von diesem Architekturkonzept hat leiten lassen und damit zur Verwirklichung des Bauimpulses Rudolf Steiners beiträgt.

Download:

PDF - Menschennahes bauen PDF vom Aufsatz aus Das Goetheanum, Dez. 2022![]()

Extra downloads:

PDF - Humanlike architecture (English translation – text only) PDF - De verbinding mens en bouwkunst (NL versie uit Motief dec/jan 2020/2021)![]()

![]()

Der Raumgedanke

Der Raumgedanke

Der Raumgedanke

Piet Sieperda – Der Raumgedanke (Vortrag), STIL, Ostern 1994

Piet Sieperda – Der Raumgedanke (Vortrag), STIL, Ostern 1994

Einleitend - Architektur-Aesthetik - Das Konkave - Camille Sitte - Rudolf Steiner - Mensch und Baukunst - Raumgedanke, Funktion und Baugestalt - Drei Gesten in der Architektur unserer Zeit – Erleben der Raumesrichtungen – Den Vortrag des 21. November 1914 - Die Proportion - Dominierende Funktionen – Denken, Fühlen, Wollen - Neu-Orientierung – Heizhaus, Haus Duldeck - Chris Wegerif, zwei Villen in Holland – Vignette Assja Turgenieff – Die Gruppe

Fragment

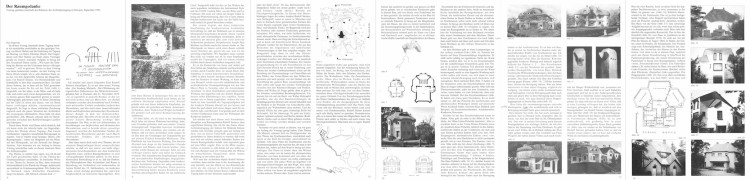

Es wurde Anlass, weiter zu suchen. Ist man auf den Raumgedanken erst einmal aufmerksam geworden, dann ‘liest’ man in der Literatur immer wieder darüber.Ausgangspunkt kann sein, dass Rudolf Steiner diesbezüglich immerhin in seinen Architekturvorträgen darauf hinweist, daß die Architektur ist: Ein Hinausprojizieren der Kräftelinien des physischen Leibes des Menschen. In den Vortragen “Kunst im Lichte der Mysterienweisheit” )9 werden die verschiedenen Künste in Beziehung gesetzt zu den verschiedenen Wesensgliedern des Menschen: Beispielsweise Malerei in Zusammenhang mit dem Astralleib, Bildhauerkunst mit dem Ätherleib und die Architektur mit dem physischen Leib.

Unsere Gestalt, der physische Körper des Menschen, ist symmetrisch, wir haben eine Vorderseite und ein Hinten, die Füße stellen wir auf die Erde, das Haupt haben wir oben, ein kleines Himmelsgewölbe gestellt zum großen. Kurz: Wir sind mit dem physischen Leib hineingestellt in die seit langem bekannten drei Raumesrichtungen: Links‑Rechts, Vorne‑Hinten und Oben‑Unten. Wer die Geschichte der Architektur lebhaft vor sich hat, erkennt gleich, dass dieses “Hinausprojizieren”)10 , worauf Steiner hinweist, schon immer da war. Der Mensch hat immer dieses Hinausprojizieren gemacht, das ist zu sehen bei ägyptischen Tempeln, griechischen Tempeln, romanischen, gotischen, barocken Kirchen usw. Das ist also als Ausgangspunkt schon da, aus der Geschichte heraus.

Drei Gesten

Nun gibt es in den Anfängen der neuen Architekturentwicklung in unserem Jahrhundert grundsätzlich drei Gesten. Die erste Geste löst die Verbindung der Architektur zum menschlichen Körper auf. Raumesrichtungen gibt es nicht mehr. Das ist die luziferische Strömung, links gezeichnet auf der Tafel: nur das himmlische Element. Die zweite Geste löst die Verbindung der Architektur zum menschlichen Körper los. Abstrahierung der Raumesrichtungen in ein unendliches Feld von dreidimensional gegliederten Linien (bzw. Flächen). Das ist die ahrimanische Strömung, rechts gezeichnet auf der Tafel: das irdische Element dominiert. Rudolf Steiner vollzieht eine ganz andere Geste. Er behält die Verbindung zwischen Mensch und Architektur und erweitert diese Verbindung im modernen Sinne und zwar so, dass er Qualitäten mit diesen drei Raumesrichtungen verbindet, jeweils die Qualitäten, in denen der Mensch in bezug auf diese Raumesrichtungen des Vorne‑Hinten, Links‑Rechts, Oben‑Unten lebt. Er macht also nicht die Bewegung zum Nullpunkt einerseits oder zur Unendlichkeit andererseits, sondern er bleibt in der Mitte, in der Gleichgewichtslage, wo es das Leben gibt. Er kann eine Architektur für die neue Zeit, die angefangen hat, gerade schaffen durch die Verbindung mit menschlichen Qualitäten, die Beziehung zwischen Mensch und Architektur verstärkend, inniger zusammenhängend machend. Das ist der wichtige Punkt. Wir spüren, wenn wir dieses Studium des Goetheanum betreiben, dass wir die ganze Entwicklung der Architektur unserer Zeit an einem Zipfel halten.

Download:

PDF - Vortrag – Architekturtagung – Der Raumgedanke – STIL Ostern 1994![]()

Das Goetheanumsgelände

Das Goetheanumsgelände

Das Goetheanumsgelände

Piet Sieperda – Der neue Raumgedanke I - Nähere Betrachtungen zum Goetheanumsgelände, STIL, Epiphanias 2001

Piet Sieperda – Der neue Raumgedanke I - Nähere Betrachtungen zum Goetheanumsgelände, STIL, Epiphanias 2001

Luziferischen und die Ahrimanischen Kräfteverhältnisse – Denken, Fühlen, Wollen - Ein neuer Plan des Geländes - Die Etappen dieser Betrachtung - Die vier Quadranten - Licht und Finsternis - Tag und Nacht – Sonnenbahnbewegung - Das Goetheanum im größeren geographischen Raum - Die drei Wege – Erlebnisaspekte - Der ‘Philosophen’Weg

Fragment

Die Etappen dieser Betrachtung

Die Betrachtung, die wir unter dem Aspekt des Raumgedankens auf diesem Gelände durchführen möchten, fangen wir diesmal ganz von der äußersten Peripherie an. Wir fangen an mit Einbeziehung von eben der Sonne als Gestalter der Sichtbarkeit der Landschaften auf dieser Erde selber und zwar durch ihre große Bahn durch Tag und Nacht und ihre Beziehungen zum spezifischen Standort des Goetheanums. Rudolf Steiner hat doch den Bau sehrklar in ein Verhältnis zu den Himmelsrichtungen auf den Dornacher Hügel gestellt.

Danach werden wir uns kurz in das größere und nähere geo-graphische Umfeld hineinfinden, um die genannten Verhältnisse zu entdecken.

Das Goetheanumgelände selber wird uns dann zunächst beschäftigen, die WegeFührung im Gelände, die Positionierung der Nebenbauten im Gelände.

Noch mehr zusammenziehend gehen wir über zu einer näheren Betrachtung der Aussengestalt des zweiten Goetheanums, bis an das erste Goetheanum, wo wir dann enden beim Rednerpult. Beim Rednerpult sind wir genau angekommen an der Schnittstelle, wo das Raster auf diesem ersten Lageplan seinen wesentlichen Mittelpunkt hat (Abb. 2).

Eine konsequente Reise also von der äußersten Peripherie der Sonnenbahn zu dem Standort des Rednerpultes ist der Weg.

Download:

PDF - Nähere Betrachtungen zum Goetheanumsgelände (STIL, Epiphanias 2001)![]()

Extra download:

PDF - Goetheanumterrein (Nederlandse vertaling - alleen tekst)![]()

![]()

Die Nebenbauten

Die Nebenbauten

Die Nebenbauten

Piet Sieperda – Der neue Raumgedanke II - Nähere Betrachtungen zu den Nebenbauten, STIL, Ostern 2001

Piet Sieperda – Der neue Raumgedanke II - Nähere Betrachtungen zu den Nebenbauten, STIL, Ostern 2001

Peripherie/Zentrum - Bohnenform Wohnhaus – Richtungen - Haus de Jaager – Die Komposition des Ganzen - Ballen – Spreizen - Die Nebenbauten in den Quadranten - Links/Rechts - Wohnhäuser/ Zweckbauten - Vorne/Hinten - Begegnungsstelle zwischen Tragen und Lasten - Von Ost nach West - Dick/Dünn - Übergang vom Runden zum Geraden - in dynamischem Gleichgewicht

Fragment

Ausgangspunkt für eine weitere Betrachtung der Nebenbauten ist die Aussage Rudolf Steiners dass, wenn man von einem Bau für dieses Gelände die Funktion kennt, man zugleich weiss, wo man den Bau in das Gelände hinzustellen hat und wie jener auszusehen hätte.)1

Eine solche Aussage ist nur möglich, wenn man einen grundlegenden Gedanken hat, dem im guten Sinne nur zu folgen ist, um ein ansprechendes und passendes Resultat zu bekommen.

Peripherie/Zentrum

Ein Aspekt ist zunächst, dass die meisten Bauten im Gelände ihre Eingangs-seite zum Zentrumbau haben und dadurch ihre “Garten”-seite nach außen gekehrt zeigen.Dieses unterstellt schon, dass jeder Bau eine Vorder- und eine Hinterseite zeigt, ohne dass man damit ein abwertendes Urteil verbinden möchte, denn das wäre in dieser Sache nicht recht produktiv. Beide Seiten haben ihre jeweiligen Qualitäten, und in dieser näheren Betrachtung der Nebenbauten des Goetheanums im Zusammenhang mit dem Raumgedanken geht es darum, die Unterschiedlichkeiten zu bemerken und zu bewerten, um daraus ein erweitertes Bewusstsein für die inneren Gesetzmässigkeiten des Architekturimpulses Rudolf Steiners zu erarbeiten.

Bohnenform Wohnhaus

Für einen einzelnen Bau, um zuerst diesen untergeordneten Aspekt zu behandeln, hat Rudolf Stei¬ner einmal einen Hinweis gegeben wie man ein Wohnhaus gestalten könnte: “Geben sie dem Haus die Form einer Bohne”. )2

An der Form einer Bohne kann man eine konvexe und eine konkave Seite ablesen. Wenn nun diese Form als Grundplan für ein Wohnhaus angewendet wird, sagt Rudolf Steiner, unterscheide man deutlich eine Verkehrsseite am Bau und eine Gartenseite. Die Eingangsseite ist dann Verkehrsseite, es wechselt dort der Mensch den Außenraum mit den Innenraum, eine Wechselstelle ist das mit einer gewissen Aktivität. Das Wohnen im Haus selber ist in Hinblick auf diese Verkehrssituation beim Ein- und Ausgang schon eine Einheit für sich, wenn auch dabei mehr ahrimanisch oder mehr luziferisch betonte Funktionen zu unterscheiden sind. Hier kann man zum Beispiel denken an die mehr aktiven und mehr passiven Zonen innerhalb einer Wohnung. Der Garten schließt sich allerdings an mehr luziferische Seiten des Wohnens an als funktionierende Aktivität: Freizeit genießen, frische Luft, Blumenduften, Grün, den schönen Garten genießen. Ruhe insbesondere wird von Rudolf Steiner selbst betont als Hauptaspekt. “Mein Ruh will ich haben”, sagte er in dieser Beziehung.

Download:

PDF - Der neue Raumgedanke II - Naehere Betrachtungen zu den Nebenbauten - STIL![]()

Die Goetheanumbauten

Die Goetheanumbauten

Die Goetheanumbauten

Piet Sieperda – Der neue Raumgedanke III - Nähere Betrachtungen zu den Goetheanumbauten, STIL, Johanni 2001

Piet Sieperda – Der neue Raumgedanke III - Nähere Betrachtungen zu den Goetheanumbauten, STIL, Johanni 2001

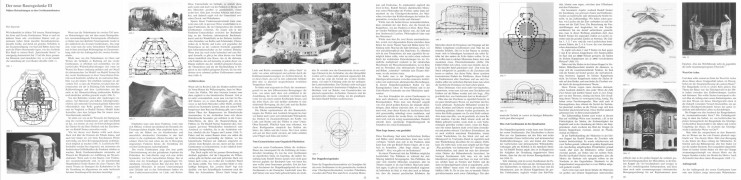

Das zweite Goetheanum - Aspekten der Polaritäten innen und ausen - Theaterfunktion - Theater sichtbar zu machen - Die drei Dächer – Das Viergetier - Das erste Goetheanum - das Theater von Ahri¬man – Doppelkreisgedanken und Raumgedanke - Saal/Bühne - Goetheanum und Quadranten – Zahlenpolarität - West-Ost Achse – Aussengestalt - Das Rednerpult als Mittelpunkt

Fragment

Im einem Theatersaal sitzt das Publikum, möglichst komfortabel. Das Publikum ist während der Aufführung äußerlich bewegungslos. Das Publikum, das sind viele einzelne Menschen zusammen, aber im Theater zusammen reagiert es als eine Einheit. Man kann natürlich sagen, es gibt da viele unterschiedlich reagierende Individuen im Saal, es wäre aber auch zu behaupten, dass die inneren psychischen Erlebnisse der Menschen durch die Ereignisse und Vorgänge auf der Bühne weitgehend synchronisiert sind. Man hat ein einendes Erlebnis. Das ist in den Pausen zu merken, wenn viele in lebendigem Ausstausch das selbst Erlebte bei den andern als Echo finden wollen. Es ist, als wollte man in solchen Momenten hören, dass man zusammen etwas Übereinstimmendes erlebte. Die Einheit bildet sich schon, wenn man einsieht, dass alle für dasselbe Spiel gekommen sind. Und wenn das Stück erfolgreich ist, genießen es die Zuschauer und lassen es merken. Aus dieser Ruhe, dieser synchron konzentrierten Einheit des Publikums, dieser Einheit im Funktionieren aller Zuschauer und aus dem Genießen selber als seelischem Element kann man schon die luziferische Dominanz im Saalleben spüren.

Diese Dominanz wird noch mehr hervorgehoben, konturierter, wenn man sich nun zum Geschehen und Erleben auf der Bühne wendet und sich fragt: “Was geschieht dort, was funktioniert dort im Konkreten?”

Ohne dass der Zuschauer es eigentlich bemerkt, ist ein ganz betriebsames Wesen vor und hinter den Kulissen arbeitsam. Technische Hilfsmittel werden bedient, Kostüme und Dekore werden gewechselt, Beleuchtung geändert, Akteure werden geschminkt, bereiten ihre Rolle gespannt vor. Es wird Geld verdient. Also kann man alles, was da geschieht, als einen Betrieb ansehen. Und das Stück könnte nicht auf die Bühne gebracht werden, wenn nicht so viele Vorbereitungen getroffen worden wären, wenn der Regisseur mit seinen Spielern nicht soviel hätte einstudieren und proben müssen. Und dieses Einstudieren, das ist auch wirklich manchmal Wiederholen, immer wieder Wiederholen, bis das Stück sitzt und aufführungsreif ist. Und jeden Abend ist eigentlich auch eine Wiederholung desselben für ein anderes Publikum. Da erlebt man, wenn man eingeht auf die Frage “Was geschieht, was funktioniert da?” durchaus eine Arbeitssituation, und damit hat man den ahrimanischen Duktus des Bühnenbereichs bezeichnet.

Download:

PDF - Der neue Raumgedanke III - Nähere Betrachtungen zu den Goetheanumbauten - STIL![]()

Extra download:

PDF - New spatial concept III – Goetheanumbuildings (English translation – text only) PDF - Het nieuwe ruimteconcept III - Goetheanumgebouwen (Nederlandse vertaling - alleen tekst)![]()

![]()

Entwickelungswege / Ontwikkelingswegen

Entwickelungswege / Ontwikkelingswegen

Entwickelungswege / Ontwikkelingswegen

Piet Sieperda – Entwickelungswege (arbeitstitel) - In Vorbereitung - Publikation erst in 2025

Piet Sieperda – Entwickelungswege (arbeitstitel) - In Vorbereitung - Publikation erst in 2025

Das architektonische Werk I – Klassizismus in München – Steiner spaziert in Dornach und Arlesheim – Molt be-sucht der Hügel – Entwicklungsweg 1914 - Angaben für Kolonisten – Der Bau wird Mensch – Ein raumliches System – Welche Gesetzmäszigkeiten? – Welche Li-nien? – Welche Kräfte? – Entwicklungsweg 1924 – Der Betonbau – Gedanken dazu – Entwicklungsweg 1970 – Der Waldorfschule baut – Scharounismus Impuls – Der Bau wird Landschaft – Van der Ree versus Weber – Bauherren und Architekten (Carel Weeber) – Der Bau wird Mensch - Aussicht

Fragment (NL)

Het ontwikkelingsjaar 1914

Het lijkt erop dat Rudolf Steiner zich in 1913 in Dornach vooral met de praktische voorbereidingen van het bouwproject bezighield. Dit werd afgesloten met de totstandkoming van de maquette in februari 1914.

Begin 1914 spreekt Steiner over de vorming en de vormgeving van de nieuwe antroposofen-kolonie. Hij heeft op dat moment (Berlijn, 23 januari 1914,*8), nog geen helder omschreven idee van de nieuwe bouwstijl.

Hij wil kopers van percelen op generlei wijze hun vrije keuze voor gekozen bouwstijlen afnemen, maar pleit ervoor niet al bestaande stijlen naar de kolonie te importeren; die zouden detoneren bij het nieuwe wat wij hier zouden moeten nastreven.

Bij Halfen vinden we: een nadere toelichting op het dilemma dat hier speelde: :

“Van meet af aan had Steiner herhaaldelijk benadrukt dat de constructie van een gebouw ten dienste van de antroposofische beweging niet kon worden gedelegeerd aan een architect die zich liet leiden door de gebruiken van de tijd, maar op een consequente manier moest worden ontworpen vanuit de bronnen van de antroposofie.

Aan de andere kant had Steiner bij herhaling duidelijk gemaakt dat zo’n gebouw niet op zichzelf mocht staan, maar op een productieve manier moest aansluiten bij de geschiedenis van de architectuur, om vanuit een bewust inzicht in de loop van de menselijke ontwikkeling de volgende stap te kunnen zetten, passend bij de behoeften en mogelijkheden van de moderne mens. Dit in plaats van reeds bestaande, aan de buitenkant zichtbare motieven over te nemen, zoals dat in de 19e eeuw het geval is geweest met het classicisme, de neoromantiek, de neogotiek en de neorenaissance (*9).

In de loop van 1914 wordt – als we dat jaar in haar geheel overzien – de weg gebaand naar een nieuwe bouwstijl. Dit jaar staat in het teken van de aandacht voor de nieuwe toekomstige architectuur en het nadenken daarover. In 1914 vindt de conceptontwikkeling plaats die nog aan het einde van ditzelfde jaar wordt afgerond.

De architectuur is, als een vorm van ruimte-kunst, in de loop van dat jaar onderwerp van een tiental voordrachten. Na de besproken voordracht in Berlijn over stijlsuggesties voor de kolonie, komt er in juli een kleine reeks over de geschiedenis van de bouwkunst door de verschillende cultuurperioden heen. De titel: „Wege zu einem neuen Baustil“ (*10). In oktober volgt een tweede cyclus: „Der Dornacher Bau“(*11). Op dat moment is het werk in Dornach al behoorlijk gevorderd. Toelichtingen op het nieuwe gebouw vormen in deze cyclus dan ook de hoofdmoot.

De vierde voordracht in deze serie – van 24 oktober 1914 – blijkt bij nader inzien en met onze kennis van het nieuw beschikbare materiaal een belangwekkende ontdekking. De nieuwe architectuurgedachte die Rudolf Steiner twee maanden later, op 29 december, formuleert en die behoorlijk ingewikkeld is, heeft hier haar oorsprong. Deze vierde voordracht van „Der Dornacher Bau“, behandelt in een rustig betoog de belangrijkste basiselementen.

Centraal staat daarbij het menselijk lichaam en hoe we daarmee zelf de zwaartekracht kunnen voelen. Hier begint in feite een kleine architectuurcursus.

In de drie voordrachten aan het einde van 1914 – ons onderzoeksjaar – vinden we deze cursus: te weten op 24 oktober, 21 november en 29 december. Rudolf Steiner zet daar een punt, hij komt er in de latere jaren niet meer op terug. Voor een vervolg kunnen we dan beter naar de gerealiseerde gebouwen kijken.

Download:

Extra: Die Holzplastik

Extra: Die Holzplastik

Extra: Die Holzplastik

Piet Sieperda – Die Holzplastik Rudolf Steiners für das Erste Goetheanum, eine Kunstbetrachtung vom Gesichtspunkt des Raumgedankens, STIL, Epiphanias 1994 (1995/1)

Piet Sieperda – Die Holzplastik Rudolf Steiners für das Erste Goetheanum, eine Kunstbetrachtung vom Gesichtspunkt des Raumgedankens, STIL, Epiphanias 1994 (1995/1)

Kunstgeschichtliche Perspektive - Kunstbetrachtung – Konzeption - Holzskulptur - Raumgedanke - Arild Rosenkrantz - Kämpfe im menschlichen Organismus - Zusammenhang – Entwickelungschritte - Luzifers Schwere – Raumesrichtungen - Konvex-Konkav - Luzifer – Ahriman - Schwingungszustand

Fragment

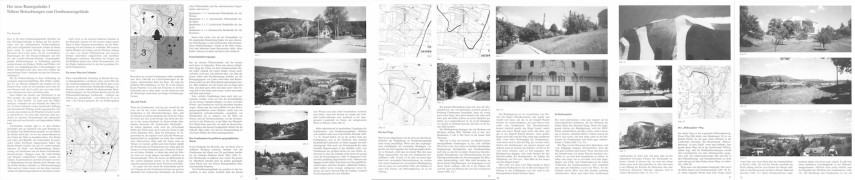

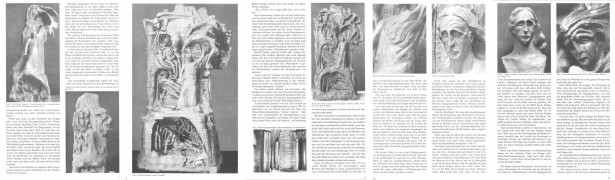

In den zweiten Entwurf (Abb. 4) von Rudolf Steiner, der auf den ersten Entwurf (Abb. 3) von der Hand von Edith Maryon folgt, wird ja das Ganze sehr in die Vertikale getrieben, was dann im dritten Entwurf (Abb. 5) von Edith Maryon aufgegriffen wird. Man muss also mit dem ersten Entwurf in den Rohbau des Ersten Goetheanums gegangen sein, um die Sache an Ort und Stelle zu prüfen (Abb. 7). Die schon angedeutete prozessuale Arbeitsweise Rudolf Steiners wird aus dieser ersten Reihe von Entwürfen klar.

Eine wesentliche Veränderung ergibt sich noch, wenn man Assja Turgenieff in ihren Erinnerungen an Rudolf Steiner hinzuzieht. die Änderung wurde durch eine spontane Äusserung von Mieta Waller ausgelöst:“Herr Doktor, die Gruppe fällt aber nach rechts um,….” )5

Diese Bemerkung scheint gut zu dem dritten Entwurf zu passen; denn im vierten Entwurf wird auf einen kompositorischen Ausgleich hingearbeitet, der solch einen Entstehungsgrund haben kann. Die Ausstülpung nach rechts oben wird im vierten Entwurf stark zurückgenommen und die ersten Ansätze erscheinen von dem, was später als das Zusammenwirken von Luzifer und Ahriman links auftritt. Es ist hier zum ersten Male angedeutet, um kompositorisch ein Gleichgewicht zu schaffen, wozu dann weiterhin auch noch der Felsengeist links‑oben hinzufügt worden ist. Assja Turgenieff berichtet, daß diese Erscheinung sogleich “Weltenhumor” genannt wurde.

Luzifers Schwere

Rudolf Steiner muss die freche, aber richtige Bemerkung Frau Wallers belustigt, aber auch angeregt haben, um dem in die Schwere fallenden Luzifer, der von sich aus eben das Entgegengesetzte der Schwere ist, als “ein Gegengewicht” eine “Weltenkraft” zu gestalten, die über den Notwendigkeiten steht und hier als “Weltenhelfer” auftritt: der “Weltenhumor” war geboren.

Auch in diesem Vorgang wird die prozessuale Arbeitsweise Rudolf Steiners erkennbar. Er nimmt die Bemerkung einer Außenstehenden in den Arbeitsgang mit herein mit ziemlich großen Folgen für die Gesamtgestaltung der “Gruppe”.Das Ganze wurde dadurch sehr bereichert.